La racionalidad nos impone mantener en todo momento un relato coherente sobre nuestra vida, y ese relato se convierte en la vida que creemos vivir. Nos agota estar siempre sometidos a nuestro propio relato, y buscamos evadirnos mediante la diversión o sumergiéndonos en la ficción.

La lucha por imponer el relato

A menudo los políticos se enamoran de un concepto y durante una temporada lo soban sin parar, como amantes empalagosos. Al final se cansan de él y buscan otro que suene más nuevo y más sexy. Sin esforzarme demasiado me viene a la mente la “agenda”, con su variante de “agenda oculta”, la “hoja de ruta”, y “el relato”. Es de este último del que quiero hablar.

Los políticos luchan por imponer su relato, esto es, su interpretación de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Dicen, por ejemplo: “Lo estamos haciendo bien pero estamos perdiendo el relato”, queriendo decir que sus adversarios políticos consiguen convencer a la gente de que no lo están haciendo tan bien como ellos piensan. Esta es una justificación que siempre tienen a mano, dicho sea de paso. Antes también la utilizaban, pero decían algo menos cool: “Lo estamos haciendo bien, pero no lo sabemos comunicar”. La culpa es del mensajero. Por lo menos lo dicen en primera persona del plural, con lo que implícitamente el que habla se incluye entre los culpables.

Suena muy cínico, eso del relato. Se viene a decir que lo importante no es lo que pasa, sino lo que se dice que pasa. Que lo importante no es hacerlo bien, sino convencer a la gente de que se está haciendo bien. Intentan manipularnos con estrategias propias del Gran Hermano orwelliano, pero topan con algo que es un inconveniente para ellos y por tanto una la ventaja para nosotros: que en una sociedad democrática hay muchos aspirantes a Gran Hermano compitiendo entre sí, y los ciudadanos podemos elegir a quién creer. Un día mencioné al Gran Hermano chino, pero en el contexto del tema del que estoy hablando sería más oportuno referirse al Gran Hermano ruso, que (dicen que) domina como nadie los mecanismos de persuasión colectiva basados en las redes sociales, y los utiliza para imponer su agenda oculta (¡ups, lo he dicho!).

Está claro que quien domina los canales de comunicación tiene más facilidad para imponer su relato (bueno, me abandono a la moda). Pero… ¿soy el único que piensa que cuando se habla de Putin en occidente se está utilizando el cliché de villano de una película de superhéroes? No es que tenga nada contra las películas de superhéroes, pero todo el mundo sabe que sus personajes no existen en la realidad. Me da la impresión de que esta imagen forma parte de otro relato que nos quiere imponer otro Gran Hermano.

Recuperando el relato de mi vida

Digo que el concepto de relato suena muy cínico, y digo que “suena” porque creo que en realidad no lo es. Somos así, los humanos: no vivimos nuestra vida, vivimos el relato de nuestra vida. En la creación de este relato interviene uno mismo, pero también todos los agentes que actúan a su alrededor: sus padres, sus hijos, sus amigos, su pareja, profesores, compañeros, personajes públicos, medios de comunicación, influencers… ¿Por qué no iban a hacerlo los políticos?

En realidad la vida pública, la creación del relato social, la conformación de la opinión pública, es un reflejo de lo que sucede a nivel individual. Igual que los políticos compiten en los medios de comunicación para persuadir a las masas de que su visión es la correcta, de la misma manera en cada uno de nosotros compiten una infinidad de agentes para imponernos la visión de nuestra propia vida. He mencionado agentes externos, personas o instituciones, pero hay un número igual, o incluso mayor, de agentes internos: nuestras experiencias anteriores, nuestra educación, nuestras ideas, nuestras expectativas en la vida, la imagen de nosotros mismos y la que queremos que tengan los demás… E igual que deberíamos hacer con los políticos, esto es, no dejarnos llevar por la primera impresión, por lo que dice quien más grita, el/la más guapo/a o quien mejor se expresa, sino que deberíamos reflexionar sobre los contenidos, sopesarlos, contrastarlos y valorarlos antes de decidir, lo mismo deberíamos hacer con el relato de nuestra propia vida. No aceptar la interpretación más fácil de lo que pasa, ni la que mejor nos va, ni la que mejor nos hace sentir, sino la que razonablemente parece más ajustada a la realidad.

Por si hasta ahora no he sido bastante claro, voy a intentar hacer más inteligible esta idea del relato de nuestra vida. Recurriré a una vivencia personal. Cuando me despierto por las mañanas para mí es un momento mágico. Si no tengo que salir a toda prisa, claro. Mientras dormimos perdemos la conciencia, no somos nadie, no tenemos vida ni mundo. Cuando nos despertamos recuperamos la conciencia, y también nuestra identidad, nuestro mundo. Pero no lo hacemos de golpe. Al menos a mí me cuesta un poco. Y juego con alargar ese estado de semiconsciencia en el que ya soy consciente de que soy alguien pero todavía no soy muy consciente de quién soy. Es un estado muy creativo, como saben muchos escritores, que madrugan e intentan prolongarlo, porque son más productivos mientras su mente todavía no se ha subido al tren de la rutina diaria, con sus obligaciones y restricciones.

Porque lo que hacemos cada mañana es recordarnos el relato de nuestra vida, y continuarlo donde lo habíamos dejado. Hoy es viernes, tengo que vestirme informal. Hoy es la reunión, tengo que ponerme corbata. ¡Ostras, quedamos que hoy prepararía yo los bocadillos de los niños, ya puedo espabilar! Se trata de recordar. La memoria es esencial para mantener nuestra identidad personal. Ya lo vio Hume, y muchos guionistas han explotado las posibilidades argumentales que ofrece una persona que ha perdido la memoria. Porque al perder la memoria se pierde la identidad. Sobre este tema, la película de la que tengo mejor recuerdo es Memento, dirigida por Christopher Nolan. La cruda realidad nos presenta casos mucho más cercanos y penosos: las personas que padecen Alzheimer dejan de saber quiénes son.

Necesitamos explicarnos el relato de nuestra vida para seguir viviéndola. Para ser alguien, para tener una identidad. Para saber qué cara hemos de poner ante las personas con las que nos vamos relacionando. Para responder a las expectativas de los demás, para luchar por satisfacer nuestras propias expectativas. La vida que vivimos es la vida que recordamos, y lo que recordamos es el relato de nuestra vida. Lo que vivimos es el relato de nuestra vida.

Pero yo quiero profundizar un poco más, como siempre intento hacer. Quiero preguntarme qué partes de ese relato se basan en hecho reales y qué partes son inventadas. Es difícil responder, pero es evidente que hay partes inventadas. Nuestra percepción nos engaña a veces, y otro día volveré sobre el tema. Y también la memoria nos engaña. Construimos el relato en base a lo que recordamos, pero sería más exacto decir que recordamos lo que encaja con el relato. Lo que no encaja lo olvidamos o lo deformamos. Todos hemos tenido la experiencia de comprobar que un recuerdo que teníamos firmemente establecido era incorrecto. Que aquello no pasó antes sino después de aquello otro, que el que estaba conmigo no era éste sino aquel. Que la discusión no empezó porque ella dijo aquello, sino porque yo dije aquello otro.

La realidad del relato

Pero todavía profundizaré un poco más. No es solo que el relato sea en parte inventado. Es que la estructura de acuerdo con la cual se organiza también lo es. Seré drástico, y así acabaré antes. La vida y la muerte. Hay personas vivas y personas muertas. Las muertas ya no están. Eso es algo básico. Pero es básico para la mayoría de personas de nuestra época y de nuestra mentalidad. Hay culturas en las que los muertos todavía están, y como consecuencia de sus acciones suceden cosas en el mundo, y en las vidas de los vivos. La distinción entre vida y muerte parece muy básica, pero para algunos el relato de su vida no incluye esta distinción, porque piensan que continuará después de la muerte. Lo que hay en el mundo tampoco es algo que siempre haya estado claro, y eso es importante a la hora de explicar lo que sucede.

Recuerdo un pasaje de la Ilíada en que se organiza una carrera de carros, para el funeral de Patroclo, y los jueces declaran unánimemente vencedor a un participante que no llega a la meta porque a su carro se le rompe una rueda antes. Iba ganando con claridad hasta que sufrió el accidente. Todo el mundo sabía que aquel hombre tenía una cuenta pendiente con un dios, y todos entendieron que si no había podido llegar a la meta en primero posición había sido porque el dios provocó el accidente para saldar la cuenta. Pero en el concurso solo participaban hombres, no dioses, y por tanto su accidente no se podía tener en cuenta. Por tanto él era el justo vencedor. ¿Nos imaginamos algo parecido en un partido de fútbol o en una carrera de fórmula 1? Es evidente que el relato del mundo y el relato de la vida de aquella gente era estructuralmente diferente al nuestro.

Imaginemos ahora un individuo del paleolítico, igual a nosotros en todo salvo en cultura, durmiendo en su cueva. Sabemos cuál era su dieta, o creemos saberlo, pero ¿sabemos cómo reconstruía su relato al despertarse? Yo me lo imagino saliendo al exterior, notando en su cara el aire fresco de la mañana y agradeciendo al viento que haya atendido sus súplicas y haya cambiado de dirección. Piensa que por fin podrá llevar a cabo la expedición de caza en aquella meseta en la que el éxito solo es posible cuando el viento sopla desde el borde hacia el interior, dificultando la huida de las presas porque no detectan a los cazadores hasta que están ya muy cerca. Pero todavía necesita otro favor, y se dirige al sol, como Josué, para implorarle que hoy recorra más lentamente el cielo, porque va a necesitar mucho tiempo de luz para culminar la tarea. Sabe que en esta época los días son muy largos, pero quizá el sol ya está a punto de decidir que ha llegado el momento de volver a recortarlos. Nuestro hombre le pide que los siga alargando, hoy por lo menos, y más de lo que tocaría, si puede ser. Quid pro quo: para compensar le promete que quienes se queden junto a la cueva encenderán una gran hoguera que contribuirá a suministrar luz, de forma que el esfuerzo del sol no tenga que ser tan grande.

Es evidente que el relato de este hombre será muy diferente del nuestro. Incluso podemos imaginar que, después de una jornada muy intensa, si la caza ha tenido éxito nuestro hombre estará convencido de que, efectivamente, el día ha sido más largo. No tiene ningún reloj para comprobarlo. Mide el tiempo por el movimiento del sol, y si éste se retrasa, o parece que se retrasa, es el tiempo el que se retrasa. El mundo es el mismo que el nuestro, pero lo que él cree que sucede en él es muy diferente de lo que creemos nosotros.

A propósito de sol y cuevas, afilemos un poco más la imaginación. Vale la pena. Imaginemos ahora un ser que vive en una cueva y que no sale nunca de ella. Casi nunca. Alguna vez ha salido un momento y ha visto el sol, y ha comprobado que su posición en el cielo no es la misma siempre. Nuestro ser tiene mentalidad científica, y quiere averiguar qué trayectoria sigue el sol en el cielo. Utilizará para ello la observación, pero no le gusta salir al exterior y saldrá solo de vez en cuando. Sale un día, ve dónde está el sol y marca su posición en una pared de la cueva que representa el cielo. Sale otro día y repite la operación. Sale otro día y hace lo mismo. Al cabo de un tiempo tendrá un dibujo que le permitirá conocer, más o menos, la trayectoria del sol. ¿Seguro?

Si lo pensamos bien veremos que no necesariamente. Sabrá por dónde se mueve el sol, pero tal vez se equivoque completamente en cuanto al sentido en el que se mueve. Es decir, tal vez llegue a la conclusión de que el sol sale por el oeste y se pone por el este. Esta conclusión estará totalmente justificada si sale a observar el sol cada veintitrés horas. Está claro, ¿no? Cada día verá el sol un poco más al este que el día anterior.

Creemos que hay lo que vemos que hay, pero en realidad lo que vemos que hay depende de cómo lo miremos. O de cuándo lo miremos, como en este caso. El fenómeno que provoca el error anterior se llama aliasing, y proporciona conclusiones erróneas cuando se toman muestras de un fenómeno periódico con una periodicidad que no coincide con la del propio fenómeno observado. Pero si solo tenemos acceso al fenómeno real a través de la toma de muestras, ¿cómo sabemos que las estamos tomando con una periodicidad correcta?

Liberarse del relato

La vida que creemos vivir es un relato basado en datos que pueden estar distorsionados por muchas razones. Y aunque no estuvieran distorsionados, siempre están interpretados. Otro día volveré sobre lo que hay y lo que creemos que hay, y sobre lo que somos y lo que creemos que somos. Pero hoy quería poner el acento en otro aspecto. Nos esforzamos por mantener el relato de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra identidad, y este esfuerzo es agotador. A veces el relato presenta incoherencias, y esto nos hace sufrir, porque ya sabemos que nos esforzamos por ser racionales, y la racionalidad solo acepta la coherencia total. Nos esforzamos por ajustarnos al tiempo de los relojes, que no es nuestro tiempo. Es un tiempo inflexible, inhumano, pero nos hemos comprometido a aceptar que es el auténtico tiempo. Hoy la noche se me ha hecho muy corta, tengo mucho sueño, pero el reloj dice que es hora de levantarse y él manda. Hoy el trabajo se me está haciendo larguísimo, parece que lleve varios días trabajando sin parar, pero el reloj dice que todavía no es la hora de salir y él manda. Ser humano es agotador.

Por suerte podemos parar el relato. Momentáneamente. Las películas de superhéroes, de las que escribí otro día. Decimos que son un buen entretenimiento, que no nos las podemos tomar en serio pero nos sirve de evasión. Evasión, ¿de qué? ¿De las preocupaciones? Sí y no. No decimos: “Voy al cine porque estoy muy preocupado”. Ni: “Gracias por invitarme, pero no necesito ir al cine porque esta temporada no tengo preocupaciones”. Es cierto que decimos: “Vale, me irá bien ir al cine, así me olvidaré de las preocupaciones durante un rato”, pero ése no es el único motivo. Aunque no haya preocupaciones, siempre estamos ocupados en mantener el relato, apuntalarlo, reforzarlo, revisar su coherencia. Olvidar el relato durante un par de horas es muy satisfactorio. Y más todavía meterse en otro relato alternativo, imaginario, coherente pero irreal. La ficción es balsámica, terapéutica.

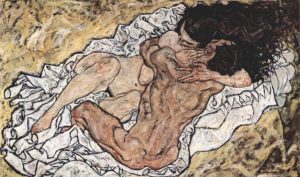

Lo pasamos bien cuando hacemos algo que nos gusta, pero también nos gusta pasarlo bien porque el relato se queda en un segundo plano. Reír, que consiste en disfrutar ante la incoherencia, ante el absurdo. Estar ocupados en algo que nos entretiene. Sentir placer. Conmovernos. Incluso el elemento más profundo y más inflexible del relato, el tiempo, se nos va de la cabeza momentáneamente, en estas ocasiones. No sabemos muy bien cuánto tiempo ha transcurrido mientras estábamos divirtiéndonos.

No vivamos siempre tan esclavos del relato. Ser feliz requiere la capacidad de burlarlo con frecuencia.