Esclavos de la razón, vivimos obsesionados por mantener la coherencia. Pero no es bueno hacer de la coherencia un valor absoluto. Ni siquiera es posible.

Esclavos de la razón, obsesos de la coherencia

Como sucede siempre en mis manifiestos en contra de algún planteamiento, tengo que empezar matizando: de lo que estoy en contra es de la coherencia elevada a valor absoluto, un valor que hay que mantener aquí y en todas partes, ahora y siempre. Defiendo que lo contrario a la coherencia, es decir, la incoherencia, no es absolutamente condenable, no debe rechazarse aquí y en todas partes, ahora y siempre. Desafortunadamente los matices son incompatibles (¿incoherentes?) con un buen título.

Lo que sucede es que la postura que voy a atacar, esto es, que la coherencia es un valor absoluto, es generalmente defendida por todo el mundo. La inculcan los padres a sus hijos, los maestros a sus alumnos, y nos la recordamos los adultos los unos a los otros cuando discutimos. O se lo reprochamos a nuestro interlocutor cuando vemos que no la está manteniendo. “¡Te contradices!” es el argumento definitivo en una discusión.

En el fondo pensamos que la coherencia es el alma de la razón. Debemos ser coherentes en la medida en que debemos ser racionales, porque ser racionales significa sobre todo ser coherentes. Contradecirnos comporta dejar de lado la racionalidad y, en consecuencia, dejar de lado ser humanos. Porque los humanos somos seres racionales. Como seres racionales, nuestra conducta debe ajustarse siempre a la razón. Y la coherencia, que actúa como el armazón que mantiene la estructura interna de la razón, es también la estructura que aprisiona nuestra conducta y la sujeta con unas cadenas de fuerza sobrehumana.

Y la coherencia deber mantenerse como valor absoluto porque, por definición, no admite excepciones.

Por el contrario, lo que yo defiendo en este manifiesto es que la coherencia absoluta no es una actitud deseable en la conducta humana. Profundizando un poco más se puede llegar a ver que la coherencia absoluta ni siquiera es posible, con respecto a la conducta humana. Y la razón última de esta imposibilidad es que en el fondo la coherencia absoluta no es posible ni siquiera en la razón. ¡Ni siquiera en los sistemas lógicos, en los que aparentemente es una condición necesaria!

Acciones, emociones, ideas

Empecemos por la primera tesis. Cuando hablamos de coherencia referida a la conducta humana, en principio queremos decir coherencia entre ideas y acciones. Sería coherente quien actúa de acuerdo con sus ideas, e incoherente quien no lo hace. Pero me parece interesante analizar sistemáticamente todas las combinaciones entre ideas y acciones, porque en todas ellas es posible hablar de coherencia o incoherencia. Coherencia entre acciones, entre ideas y acciones, y entre ideas.

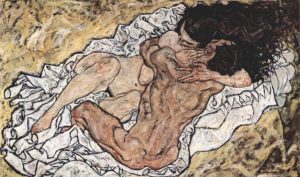

La coherencia entre acciones es la más fácil de atacar. Seríamos incoherentes en este sentido si, por ejemplo, riésemos y llorásemos ante una misma situación. Pero ¿quién no lo ha hecho, alguna vez? Eso mismo o algo parecido. Hay una actitud incoherente que es muy habitual y que produce angustia a las personas a las que afecta intensamente. Los psicólogos la llaman ambivalencia. Consiste en experimentar sentimientos contradictorios con respecto a algo. Por ejemplo, con respecto a otra persona. Amarlo y odiarlo a la vez. Lógicamente esto lleva a una conducta incoherente: en algún momento le demostraré amor y en otro momento odio. Repito: a todo el mundo le pasa algo parecido alguna vez. Y es que los sentimientos no son coherentes, porque no son racionales.

La regla de la coherencia aplica solo a la razón, pero nuestra conducta se basa a menudo en motivaciones emocionales. Y tenemos emociones contradictorias.

¿Es esto una debilidad que deberíamos corregir? Sí y no. Hay que procurar controlar las emociones, hasta cierto punto, en los casos en que sean peligrosas para nosotros mismos o para los demás. La educación de las emociones es posible y deseable, pero solo hasta cierto punto. Es deseable solo hasta cierto punto porque hacerlo sistemáticamente recorta nuestra libertad y nos hace sentirnos esclavos del deber. Y es posible solo hasta cierto punto porque a veces las emociones son incontrolables. Somos seres emocionales, además de racionales. La razón nos aprisiona, nos asfixia, y las emociones nos permiten desahogarnos. Solo habría que intentar reprimirlas cuando son perjudiciales. No cuando son incoherentes.

La coherencia entre ideas y acciones es atacable en gran parte con el mismo tipo de argumentos. A veces queremos hacer algo que no es lo que debemos hacer. Pero es que tenemos tantos “debemos” que apenas queda espacio para el “queremos”. Si las consecuencias de hacer lo que quiero en vez de lo que debo no son graves, no veo ningún inconveniente en hacerlo. “Sí, ya sé que siempre digo que no hay que hacer esto, pero ahora tengo ganas de hacerlo”. Es una transgresión que nos produce placer. Las transgresiones son intrínsecamente placenteras, porque consisten en burlar la autoridad de la razón y del deber que nos asfixia la mayor parte del tiempo. Siempre que las consecuencias no sean graves, adelante con ellas.

Y llegamos al caso más interesante: la coherencia entre ideas. “Aquí sí que sí”, dirá mucha gente. Porque es una condición esencial de nuestra naturaleza racional. Incluso de nuestra relación con los demás. Incluso del lenguaje. Si yo mantengo opiniones diferentes sobre el mismo tema al mismo tiempo, me dirán que es imposible entenderse conmigo. Y en este caso extremo tendrían razón. Pero es un caso extremo. En la vida real, todos mantenemos alguna contradicción no resuelta.

Entre lo deseable y lo posible

La coherencia entre nuestros pensamientos es un ideal que tratamos de satisfacer. Aspiramos a que nuestras ideas conformen un sistema lógico tan bien trabado como el de las matemáticas, en el que la certeza de todas ellas sea clara, y en el que no se contenga una idea y la contraria al mismo tiempo. Es un ideal, y los humanos intentamos alcanzarlo. Hacemos bien, pero sin pasarnos. Porque el cumplimiento absoluto de este ideal no es aconsejable. De hecho, ni siquiera es posible.

La coherencia es como el concepto cotidiano de espacio y tiempo: en la corta distancia está bien, pero en distancias más largas falla. Tenemos el concepto de que el espacio es totalmente homogéneo a nuestro alrededor, y que el tiempo fluye siempre de manera regular. Y eso es cierto (más o menos) a escala humana: el espacio y el tiempo en los que se desarrolla nuestra vida son así. Pero si aumentamos mucho la escala, nos topamos con la Teoría de la Relatividad General, que nos dice que el espacio se curva y el tiempo se acelera o se retarda a grandes velocidades. Algo parecido sucede con la coherencia: entre ideas próximas es posible y deseable. Incluso exigible. Pero entre ideas que pertenecen a ámbitos diferentes es más difícil, y a veces incluso imposible.

Pondré un ejemplo nada inocente. ¿Somos seres libres? Hablo del libre albedrío, de la libertad de decidir, no de los muchos factores que, en la práctica, condicionan nuestra conducta. Si pienso en mi experiencia personal, en mi conciencia, he de decir que sí: yo decido libremente. Si pienso en la visión científica de la realidad, en la que todo lo que sucede ha de tener una causa que lo determina, aunque quizás no las conozcamos todas, tendré que aceptar que mis decisiones deben estar causadas por determinados cambios químico-eléctricos en mi cerebro. Estos cambios han de suceder de acuerdo con las leyes de la física y la química, y no tengo margen para apartarme de ellas. Por tanto he de concluir que a la vez que soy libre y no lo soy. Lo que sí soy es incoherente.

Haríamos bien en reconocer diversos ámbitos de coherencia: el científico, el de la experiencia consciente, y tantos otros. Algunos mucho más reducidos. En cada uno de ellos la coherencia es deseable e incluso exigible, pero entre ellos la cosa cambia, y a veces es tarea imposible conseguirla. Aunque podemos seguir planteándolo como un objetivo deseable.

Al reconocer la imposibilidad de alcanzar la coherencia entre ámbitos diferentes de conocimiento, no estaremos solos. Tendremos ilustres acompañantes. Citaré como ejemplo a un científico, no a un filósofo. Es decir, a alguien que observa y experimenta, no a alguien que especula. Y no a un científico cualquiera. Arthur Stanley Eddington se hizo famoso por realizar en el año 1919 una observación sobre la curvatura de la luz de las estrellas debida a la masa del sol, que es considerada la primera confirmación de la Teoría de la Relatividad General de Einstein. Se cuenta también que cuando le comentaron que Einstein había afirmado que su teoría solo la comprendían tres personas en el mundo, él respondió: «¡Ah! Y ¿quién es la tercera?».

Pues bien: Eddigton utilizó un ejemplo que se ha hecho famoso, el de las dos mesas, para ilustrar precisamente la dificultad de encajar la visión cotidiana de la realidad física con la científica. Una mesa, como cualquier otro objeto, existe por duplicado: tenemos la mesa científica, que es un espacio casi vacío en el que los electrones se mueven a gran velocidad, y la mesa ordinaria, sólida y en reposo. ¿Qué mesa es real, la mesa casi vacía que ve la ciencia o la mesa maciza que vemos las personas? Ambas son reales; tenemos buenas razones para creer en la realidad de una y de la otra. Pero parecen incompatibles. Esta incoherencia la admitimos implícitamente todos los que tenemos algún conocimiento de física. No pensamos en ella, pero ahí está.

Los límites de la coherencia

Pero la cosa no acaba aquí. En la práctica puede que también sea muy difícil resolver la incoherencia dentro del mismo ámbito. Plantearé el ejemplo que se utiliza habitualmente para atacar la ética formal de Kant basada en el imperativo categórico. Supongamos que soy kantiano y por tanto creo que debe decirse siempre la verdad. Veo clara la postura de Kant y puedo argumentarla perfectamente delante de cualquiera que me la cuestione. Ahora supongamos que estoy en la casa de Ana Frank cuando los nazis vienen a buscarla, y me preguntan: “¿Está Ana Frank escondida en esta casa?” Siendo coherente con mis ideas, debería decir que sí. Pero siento poderosamente que en este caso sería mejor mentir. Mi idea sobre la verdad es que no deben admitirse excepciones en ningún caso, pero precisamente en este caso veo claro que tengo que hacer una excepción. Tengo que ser incoherente.

Se me podría decir: “No, hombre, si ves claro que tienes que hacer una excepción eso demuestra que tu idea sobre decir la verdad es equivocada. Lo que tienes que hacer es cambiarla, entender que se deben admitir excepciones, y todos contentos.” Sí, pero tal vez eso no sea posible. De entrada tengo un «pequeño» problema: los nazis están aquí, y no puedo decirles: “Perdonen un momento, señores, pero antes de responder tengo que resolver una contradicción filosófica que se me acaba de plantear.”

Vamos a ponernos en el mejor de los casos. Imaginemos que, coherente hasta los huesos como soy, les digo exactamente eso. E imaginemos que el oficial me pregunta cuál es esa contradicción. Yo aludo a Kant, y él, que al fin y al cabo es alemán, me dice: “Vale, si es así tómese usted todo el tiempo que quiera”. ¡Es que puede ser que no consiga resolver la contradicción en toda mi vida! Las razones para decir siempre la verdad continúan incólumes, y la certeza de que hacerlo en este caso es una barbaridad, también. Por tanto lo mejor es que, de momento, diga a los nazis: “No tengo ni idea” o algo así, y después intente buenamente resolver la contradicción. Pero sin presionarme excesivamente, porque es un problema muy difícil y tal vez no lo consiga nunca.

Creo, por tanto, que lo más razonable es que intentemos resolver nuestras contradicciones, si es que podemos, pero con la perspectiva de que lo más probable es que no lo consigamos en todos los casos. Y en última instancia siempre es mejor ser flexible que obstinado. En el ejemplo anterior, imaginemos que soy flexible y digo una mentira. Yo he sido incoherente, pero la niña se salva. ¿Qué pasa después? En el mejor de los casos acabaré descubriendo que la ética kantiana no es correcta y por tanto me quedaré satisfecho por haber actuado correctamente, aunque en el momento de hacerlo no conocía las razones. En el peor de los casos, cargaré sobre mi conciencia durante toda la vida la culpa de haber dicho una mentira, aunque puedo consolarme diciéndome que gracias a ello he salvado la vida a una persona.

Pero ahora imaginemos que soy inflexible y digo la verdad. He sido coherente y los nazis se lleva a la niña. Las perspectivas son mucho peores. En el mejor de los casos cargaré sobre mi conciencia durante toda mi vida la muerte injusta de un ser humano, aunque puedo consolarme diciéndome que no he faltado a mi obligación de decir la verdad. En el peor de los casos descubriré, quizás mientras los nazis todavía están llevándose a la niña delante de mí, que la ética kantiana no es correcta, y por tanto he provocado una muerte injusta a causa de mi obstinación en seguir una teoría ética errónea. No creo que nadie quiera verse en esta situación. La coherencia absoluta puede provocar males absolutos.

La coherencia es una condición de los sistemas lógicos, como por ejemplo las matemáticas. Los humanos deberíamos intentar mantenerla, siempre que sea buenamente posible. Pero somos personas, y a veces no podremos ajustar nuestro pensamiento a la exactitud de las matemáticas. Deberíamos intentarlo, pero…

¡Pero es que en realidad ni siquiera las matemáticas son coherentes! La coherencia es también un ideal fuera del alcance del sistema lógico de las matemáticas. Lo demostró Kurt Gödel en 1931 con el teorema que lleva su nombre. Para resumirlo en una frase, afirma que la matemática no puede ser a la vez consistente y completa. Consistente quiere decir ausente de contradicción, que equivale a lo que yo he venido llamando coherencia. Y completo quiere decir que todos los enunciados que contiene puede demostrarse que son ciertos o falsos. Es decir: si las matemáticas son coherentes, han de contener afirmaciones que no se pueden demostrar o refutar. No nos exijamos a nosotros mismos más que a la propia matemática.

Antes la incoherencia que el desgarro

Acabaré contradiciéndome, como era de esperar en un manifiesto en contra de la coherencia. Afirmo ahora que la coherencia es posible y deseable. Me estoy contradiciendo, sí, pero la verdad es que hago trampa. No hablo de la coherencia lógica, entendida como ausencia de contradicción, sino de lo que podemos llamar coherencia emocional, que consistiría en «ausencia de desgarro».

Lo que llamo «desgarro» vendría a ser el equivalente emocional de la contradicción. Es el sufrimiento que experimentamos al tener que elegir entre alternativas incompatibles, en situaciones en las que no quisiéramos tener que elegir porque ambas son igual de buenas, o igual de malas. Quisiera aceptar una buena oferta de trabajo en el extranjero, pero mi pareja no puede seguirme, y sufro por tener que elegir entre una cosa y la otra. O: mi relación de pareja se ha degradado mucho y quisiera separarme, pero tengo hijos pequeños y no quiero hacerles sufrir.

La vida nos plantea muchas situaciones de desgarro, y son una causa importante de sufrimiento. A menudo la coherencia es la causa de de situaciones de este tipo, como en el caso del kantiano y Ana Frank. El dilema se plantea entre la necesidad de ser coherentes, por un lado, y una conducta que nos parece buena, o deseable, por otro lado, pero que va en contra de principios, creencias o normas que nos sentimos obligados a respetar. Mi propuesta es la siguiente. Cuando la necesidad de ser coherentes nos plantea un desgarro emocional, demos preferencia a la coherencia emocional, es decir, a no sufrir el desgarro, y dejemos de lado la coherencia lógica. No nos provoquemos desgarros nosotros mismos por culpa de la coherencia lógica.

En el ejemplo del kantiano y Ana Frank, el kantiano debería mentir y quedarse tan tranquilo. Tal vez más adelante entenderá que ha hecho bien. Tal vez el sistema kantiano es también víctima del teorema de Gödel y la pregunta “¿Debo mentir si los nazis me preguntan por Ana Frank?” no tiene una respuesta dentro de este sistema. En todo caso, se quedaría con el sentimiento de haber hecho el bien. Y de que si hay algo que está mal aquí, eso es, además de los nazis, la coherencia.

Pingback: El tiempo no existe. Tampoco para la ciencia. - Criaturas de Prometeo